La palourde, au même titre que la moule, l’huître ou le bigorneau, est une figure de proue du contenu des paniers de pêcheurs à pied. Très appréciée des Hommes par son goût, la palourde est un produit marin recherché et reconnu parmi les autres mollusques côtiers. Cependant, si l’on sait comment le cuisiner, on se sait pas forcément tout de sa vie, comme c’est le cas pour la plupart des autres fruits de mer d’ailleurs.

Qu’est qu’on entend par « palourde » ?

Le mot palourde englobe à lui seul de nombreuses espèces qui sont toutes plus ou moins de la même famille. Comme on nomme facilement un escargot de mer comme étant un bigorneau, ces noms ne se raccrochent à aucune réalité scientifique. Tout d’abord, le mot palourde du latin peloris veut dire… gros coquillage. Ce nom peut donc convenir à de nombreuses espèces bien plus grosses que ces dernières. Si l’on compte 5 espèces de palourdes en France métropolitaine : l’européenne, la japonaise, la bleue, la jaune et la rose, leurs usurpatrices ne sont pas si éloignées que ça car elles appartiennent toutes à la famille des Veneridae, ou vénéridés en français. Nous avons donc le vernis (Callista chione) surnommé la palourde rouge ou grande palourde, le clam est surnommé palourde américaine… Et certaines espèces comme la corbicule (espèce d’eau douce) font seulement partie de l’ordre des vénérides et portent également ce nom aux origines très vastes. Néanmoins, rares sont les mollusques à gagner ce nom sans être un vénéride. Sauf un. La mye tronquée qui, en Mer du Nord, se fait aussi appeler palourde. Bien loin des premiers exemples, cet animal mériterait bien ce titre de « gros coquillage », dépassant aisément la taille d’une palourde jaune ou européenne.

De toutes les couleurs

Bleue, jaune, rose, grise (autre nom de l’européenne), rouge pour le vernis… Voilà tout un panel de couleurs pour nommer ces différentes espèces de palourdes. Cependant, faut-il s’y fier? Les noms français dits vernaculaires ont des origines populaires et rarement scientifiques, ce qui peut biaiser l’identification d’une espèce.

Le nom de cet exemple tient en fait de l’intérieur de sa coquille qui arbore souvent un jaune doré pouvant néanmoins se teinter d’un blanc crème. Ces descriptions basées sur la couleur laissent souvent penser à tort qu’il s’agit là d’un critère digne de confiance, alors que cela dépend très largement de la nature du sol et/ou de leur nourriture. Ces critères chromatiques sont même parfois piégeurs car elles sont parfois « invisibles » comme la palourde jaune qui cache son jeu dans sa coquille ou le pourpre (Nucella lapillus, gastéropode carnivore) qui doit son nom à une substance qu’il sécrète pour éloigner ses prédateurs. Bref, pour identifier le monde qui nous entoure et les palourdes qu’on pêche à marée basse, il vaut mieux se baser sur les critères morphologiques.

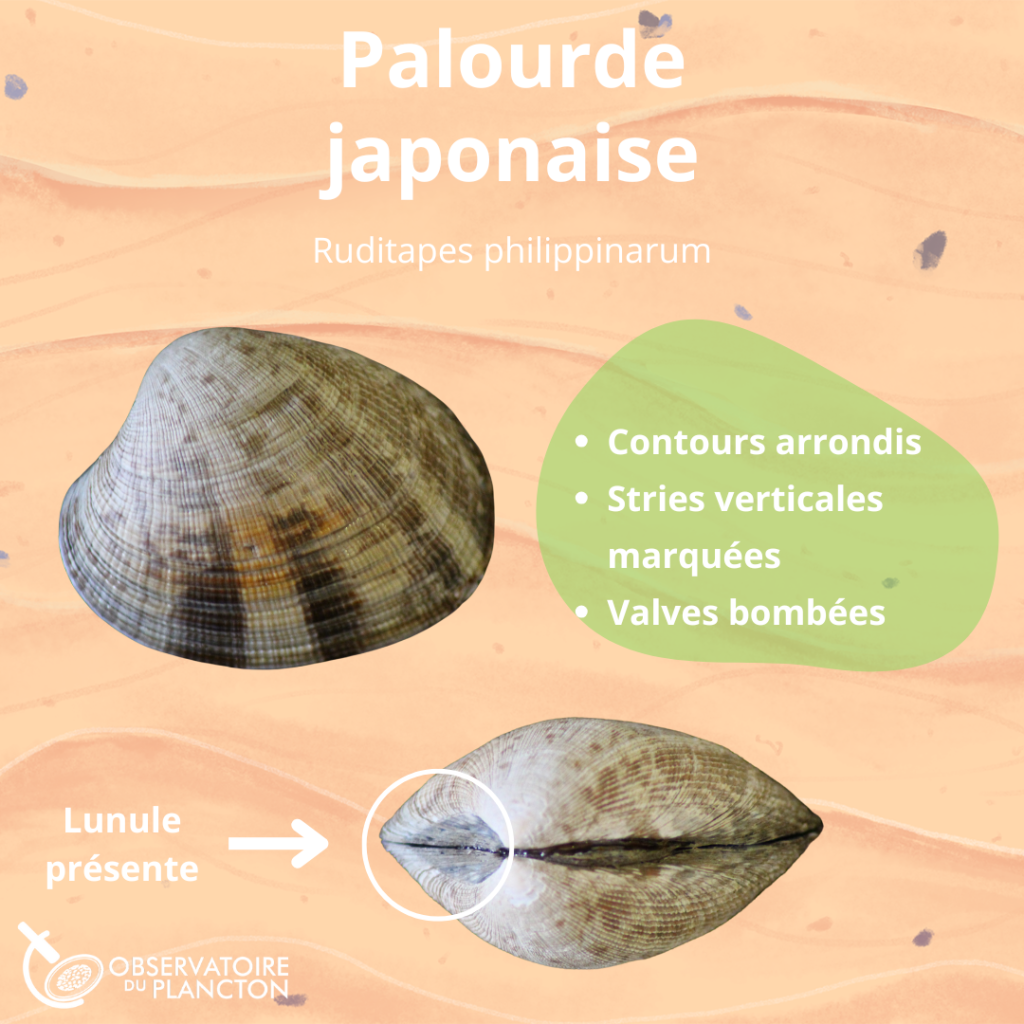

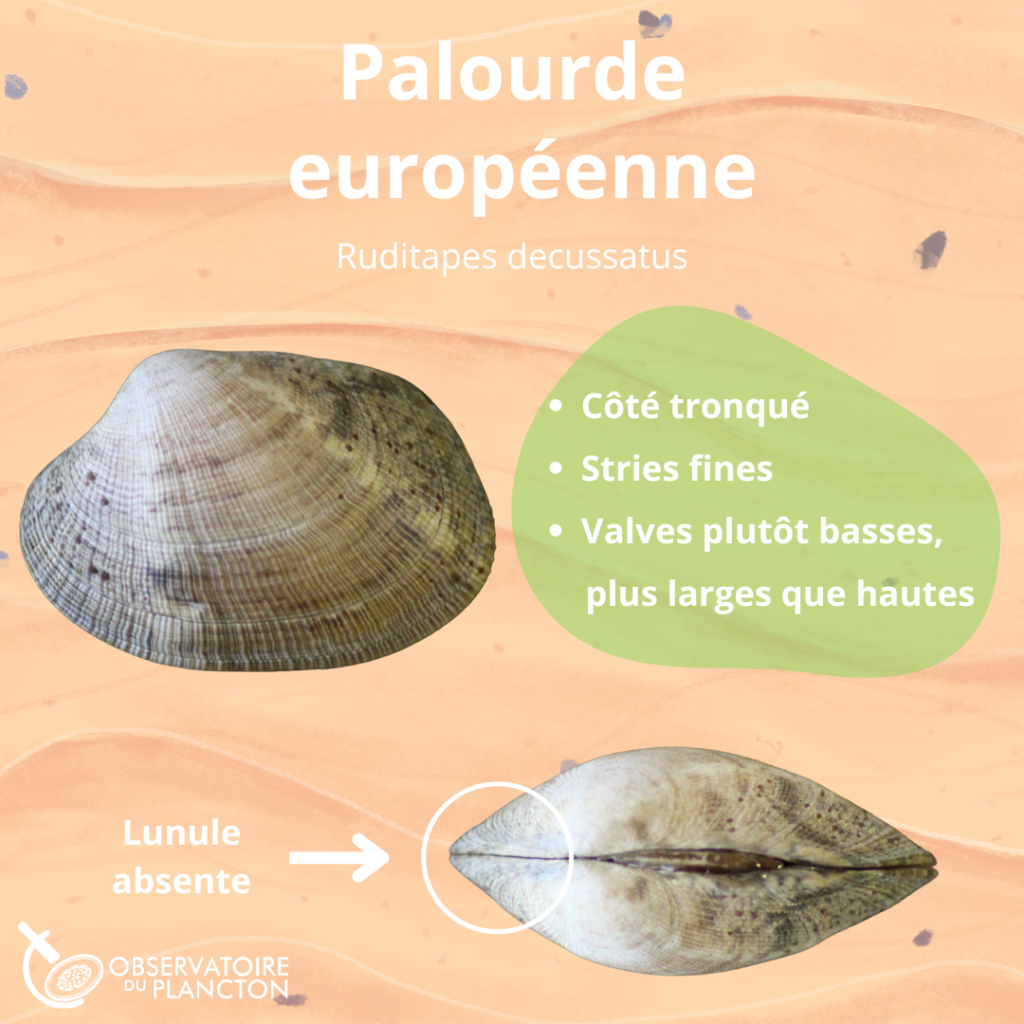

Européenne ou japonaise, quelle différence?

Si ne pas reconnaître une palourde jaune d’une bleue n’est pas grave, la nécessité d’identifier l’européenne de la japonaise est plus grande, car ce sont les deux espèces de ce groupe les plus prélevées sur l’estran. Et qui dit espèce pêchable dit bien sûr des restrictions via des tailles minimales de capture et des quotas. Aussi, bien que ce soit deux palourdes, elles ne possèdent pas les mêmes populations. La palourde européenne, est, comme son nom l’indique, l’espèce autochtone de nos côtes. La « japonaise », elle, est originaire de l’Océan Pacifique. Bien que les deux vivent dans des conditions similaires, les rendements des cultures de japonaises étaient nettement plus rentables, là où l’autochtone était plus exigeante en terme de conditions environnementales. Après avoir été introduite par l’Homme dans les années 80, la palourde japonaise s’est doucement acclimatée pour ainsi devenir invasive à certains endroits de nos côtes et même jusqu’à parfois remplacer l’espèce autochtone. Cela n’est pas clairement expliqué sur les réglettes, mais la maille de capture de la japonaise est inférieure à celle de l’européenne (35mm contre 40mm) pour peut-être privilégier sa pêche. Sa maturité sexuelle arrive à cette taille là, une autre raison pour la récolter?

Néanmoins, lors de nos sorties de médiation à marée basse, rares sont les pêcheurs qui savent qu’il existe ces deux espèces et plus rares encore sont ceux qui savent les différencier. Voilà donc quelques critères d’identification pour les reconnaître.

Où et comment les trouver ?

Les deux espèces partageant les mêmes milieux, il est très courant de les retrouver côte à côte. Vivant dans des sols sableux, vaseux avec parfois une granulométrie plus grossière, la palourde habite les premiers centimètres du substrat jusqu’à une dizaine de centimètres de profondeur. Elle habite le médiolittoral, c’est-à-dire l’estran, de 3 à 10 mètres sous la surface de la mer. Pour la pêcher, différents outils réglementés sont utilisés comme le râteau, la griffe ou le croc (le croc étant à proscrire des estrans si possible). Néanmoins, pour tout outil grattant plus ou moins profondément le substrat, nous savons aujourd’hui que ces pratiques ont un impact sur la faune, la flore, et même parfois l’Homme indirectement. À moins d’utiliser ses mains pour sonder le sable, la dernière et meilleure solution est de prendre une cuillère et apprendre à reconnaître les traces de siphons que les coquillages laissent à marée basse, trahissant leur présence.

Pour en apprendre plus sur ces gestes responsables, je vous laisse lire cet article datant de février dernier : https://www.observatoire-plancton.fr/les-conseils-pour-une-peche-a-pied-responsable

Enfin, sachez qu’il est possible de différencier les deux espèces d’après leurs traces de siphon! La palourde européenne voit ses siphons détachés l’un de l’autre, espaçant les deux trous de la longueur de sa coquille. La japonaise, elle, a des siphons soudés entre eux aux trois quarts de leur longueur, donnant sur le sable deux trous très rapprochés, formant parfois même un seul trou. Ces critères, observables dans votre seau lorsqu’elles sont immergées dans un peu d’eau, sont les plus pertinents pour séparer les deux espèces.

Avec le soutien financier de l’OFB et de la fondation groupe EDF