Dans l’ombre du plancton : les amphipodes, des créatures à double visage

Les amphipodes sont de ces organismes qui défient la simplicité apparente du monde marin. Souvent perçus comme de simples “crevettes planctoniques”, ils représentent en réalité un maillon fondamental de la biosphère océanique.

Avec plus de 10 200 espèces décrites (Lowry & Myers, 2017), réparties dans presque tous les milieux aquatiques connus marins, ils forment un groupe d’une diversité morphologique et écologique remarquable.

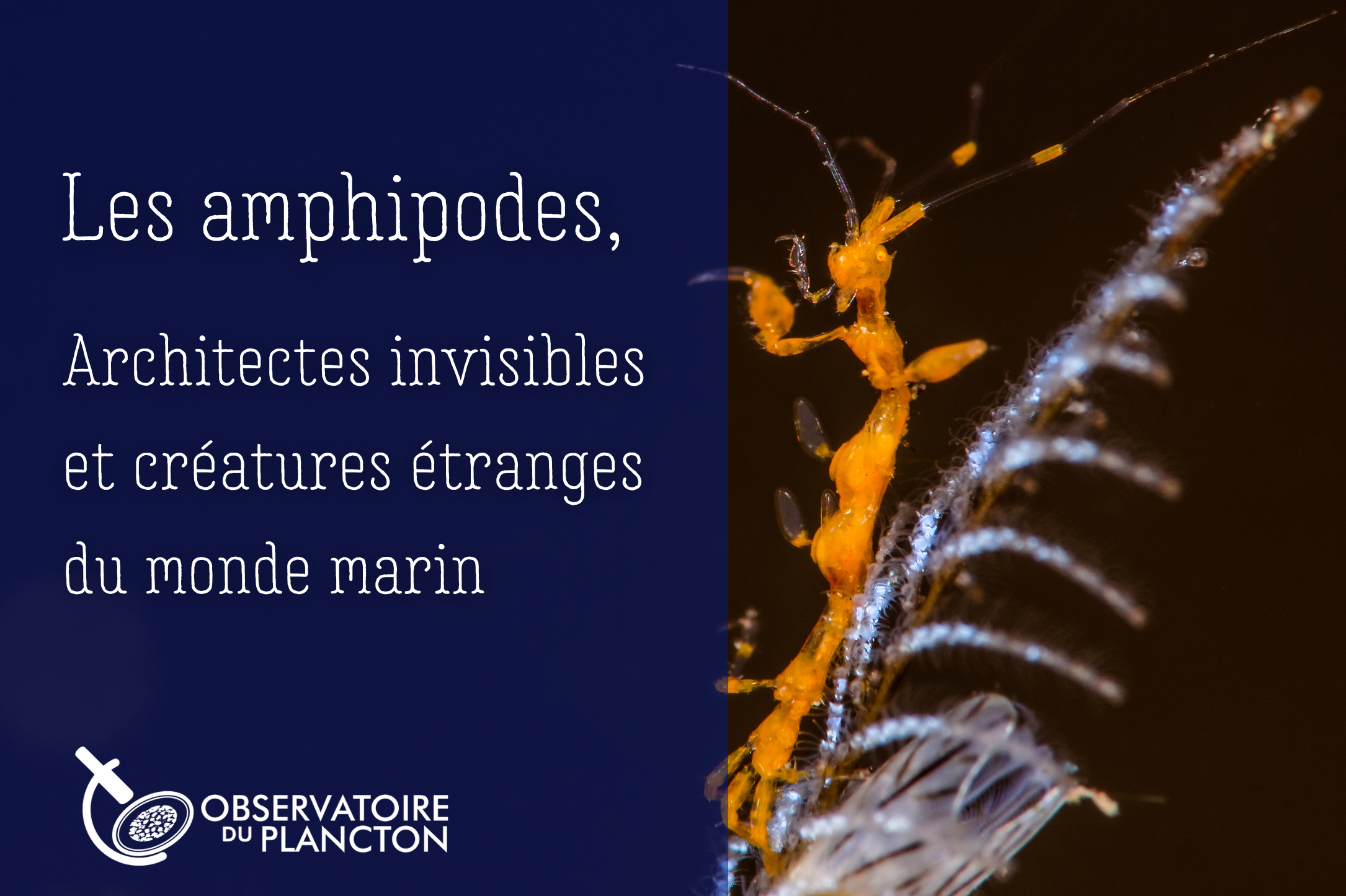

Sous la loupe, leur apparence peut paraître dérangeante : corps arqués, antennes tentaculaires, yeux hypertrophiés, exosquelette translucide laissant deviner les organes internes… Autant de traits qui, pour l’observateur non averti, évoquent davantage des créatures d’un bestiaire fantastique que des acteurs discrets du cycle biologique planétaire.

Et pourtant, derrière ces silhouettes presque spectrales se cache un rôle écologique majeur : les amphipodes sont les recycleurs, les décomposeurs et les architectes du transfert de matière dans les océans (et même les eaux douces !).

Taxonomie et diversité

Les amphipodes appartiennent à la classe des Malacostraca, la plus évoluée des crustacés, et à la sous-classe des Peracarida, caractérisée par la présence d’un marsupium (poche incubatrice) chez les femelles.

L’ordre Amphipoda se divise traditionnellement en quatre sous-ordres principaux :

Gammaridea : le groupe le plus vaste, souvent benthique, comprenant les genres Gammarus, Orchestia, Ampelisca…

Caprellidea : les “crevettes squelettes”, longilignes et quasi transparentes, souvent associées à des substrats biologiques (algues, hydraires, etc.) ;

Hyperiidea : amphipodes planctoniques vivant souvent en association avec des méduses ou des salpes ;

Ingolfiellidea : amphipodes interstitiels, vivant dans les sédiments ou les eaux souterraines.

Les relations phylogénétiques entre ces groupes ont été profondément révisées à la lumière des analyses moléculaires récentes (Verheye et al., 2016), révélant des convergences morphologiques remarquables entre espèces de milieux très différents, preuve de leur plasticité évolutive exceptionnelle.

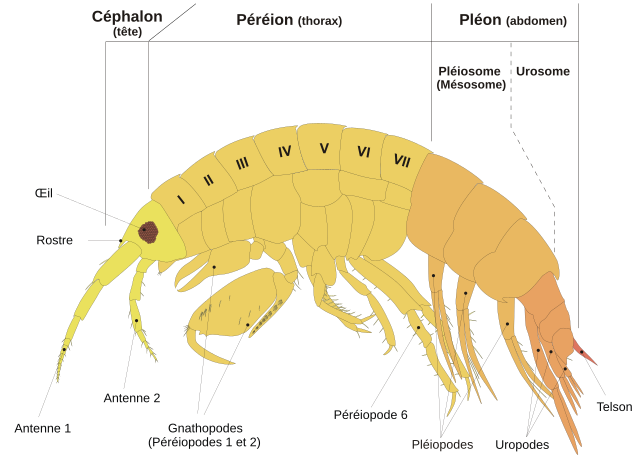

Morphologie fonctionnelle

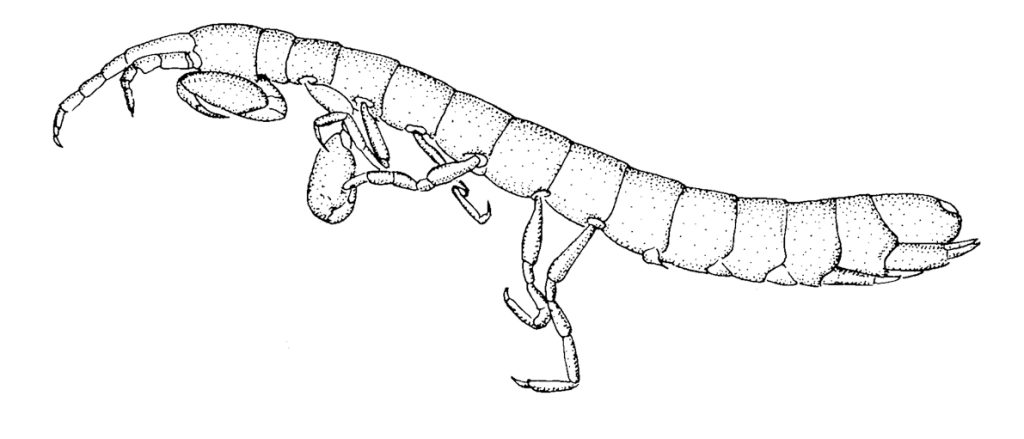

Le corps d’un amphipode est typiquement latéralement comprimé, ce qui lui permet de se faufiler dans les interstices du substrat ou de nager par battements rapides. Il est constitué de trois parties principales :

Le céphalon (tête) : porte deux paires d’antennes, des yeux composés souvent très développés, et des pièces buccales spécialisées (mandibules puissantes, maxilles, maxillipèdes).

Le péréion (thorax) : comporte sept segments portant chacun une paire de péréiopodes, dont la morphologie varie selon les espèces : préhension, locomotion ou filtration.

Le pléon (abdomen) : doté de pléopodes (appendices natatoires) et d’Uropodes, souvent utilisés pour la propulsion arrière ou pour creuser.

Les amphipodes ne possèdent ni carapace, ni rostre, contrairement à la plupart des crustacés. Leur cuticule chitineuse est souvent minéralisée au carbonate de calcium, mais peut aussi incorporer d’autres éléments (magnésium, aluminium) dans les milieux extrêmes comme chez Hirondellea gigas des fosses hadales (Kobayashi et al., 2018).

Leur système respiratoire repose sur des branchies thoraciques, et leur cœur, simple et allongé, bat lentement dans le thorax dorsal. Malgré leur simplicité apparente, les amphipodes présentent une organisation nerveuse et sensorielle sophistiquée, leur permettant d’adapter rapidement leurs comportements à la lumière, aux vibrations et aux gradients chimiques.

Écologie et répartition

Des abysses aux flaques de marée, les amphipodes colonisent tous les écosystèmes aquatiques.

Les Gammarus peuplent les eaux côtières tempérées, tandis que les Hyperia planctoniques errent dans la colonne d’eau, souvent en symbiose avec des méduses.

Dans les fosses océaniques, les amphipodes dominent la mégafaune mobile (Jamieson et al., 2010), leur abondance atteignant plusieurs centaines d’individus par mètre carré.

Les amphipodes hadaux ont développé des enzymes métaboliquement stables sous très haute pression et des membranes cellulaires enrichies en acides gras insaturés, maintenant leur fluidité dans le froid extrême.

Certains, comme Eurythenes gryllus, présentent un comportement charognard opportuniste : ils localisent rapidement les carcasses de poissons ou de cétacés tombées au fond et participent activement à la reminéralisation de la matière organique.

Les amphipodes littoraux, eux, doivent faire face à des variations brutales de salinité et de température une résilience physiologique qui en fait des bioindicateurs précieux des changements côtiers.

Rôle écologique

Les amphipodes jouent un rôle crucial dans la dynamique biogéochimique des océans :

Ils fragmentent et consomment la matière organique particulaire, facilitant son transfert vers les niveaux trophiques supérieurs ;

Ils participent à la formation des agrégats marins (neige marine) via leurs excréments et mucopolysaccharides ;

Ils constituent la nourriture principale d’une grande diversité de poissons pélagiques, d’oiseaux marins et de mammifères.

Leur activité de décomposition influence directement la séquestration du carbone biologique, en accélérant la descente de la matière organique vers les fonds océaniques.

Dans le plancton côtier, certaines espèces (comme Hyperia galba) se comportent en parasites ou commensaux des méduses, profitant à la fois de la protection de leur hôte et de la capture de proies. Un comportement opportuniste souvent qualifié de kleptoparasitisme planctonique.

Reproduction et développement

Les amphipodes se distinguent des autres crustacés planctoniques par leur soin parental élaboré.

Les femelles portent leurs œufs et leurs embryons dans une poche incubatrice (marsupium) formée par des lamelles thoraciques. Cette incubation protège les jeunes contre la prédation et les variations environnementales, leur permettant d’éclore sous forme de juvéniles autonomes (absence de stade larvaire libre).

Ce mode de reproduction “direct” favorise la survie des jeunes mais limite la dispersion : c’est pourquoi de nombreuses espèces présentent une forte endémicité locale, notamment dans les zones benthiques ou souterraines.

Certaines espèces abyssales montrent des cycles reproductifs lents et des périodes de croissance très longues, reflet d’un métabolisme adapté à la rareté de la nourriture et aux conditions stables des grands fonds.

Les amphipodes et la pollution

Les amphipodes, par leur écologie détritivore et leur large répartition, sont aujourd’hui utilisés comme bioindicateurs de la contamination marine.

Des études récentes ont révélé que des amphipodes abyssaux, prélevés à plus de 10 000 m de profondeur, contenaient dans leur organisme des microplastiques et fibres synthétiques (Jamieson et al., 2019).

Leur assimilation de polluants organiques persistants (PCB, hydrocarbures) en fait des marqueurs précieux des flux anthropiques de contaminants dans la colonne d’eau.

Ce constat est d’autant plus frappant que ces organismes, vivant dans l’obscurité éternelle, sont désormais liés à l’impact humain une empreinte invisible jusque dans les ténèbres abyssales.

Comportements

Les amphipodes Hyperiidea vivent souvent dans les cavités internes des méduses (ombrelles ou canaux gastriques), se nourrissant partiellement de leurs tissus ou des proies capturées.

Ce mode de vie, à la frontière entre symbiose et parasitisme, illustre la capacité d’adaptation comportementale du groupe.

Plus sinistre encore, certains amphipodes servent d’hôtes à des parasites manipulateurs (acanthocephales, microsporidies) qui altèrent leur comportement :

infectés, ils deviennent photophiles, s’exposant volontairement à la lumière pour se faire dévorer par les prédateurs nécessaires à la reproduction du parasite un véritable scénario de zombification biologique observé et décrit expérimentalement (Helluy & Holmes, 1990).

Adaptations extrêmes

Dans les zones hadales, les amphipodes représentent l’un des rares taxons à dominer la mégafaune mobile.

Leur métabolisme repose sur des enzymes piézorésistantes (résistant à des pressions barométriques extrêmes), et leur cuticule contient un film d’aluminium hydroxyde gel, issu de la dissolution de l’aluminium dans les sédiments, qui les protège contre la pression hydrostatique et la dissolution du carbonate de calcium (Kobayashi et al., 2018).

Les amphipodes de ces milieux sont capables de supporter des pressions supérieures à 1000 atmosphères et des températures proches de 0 °C une prouesse physiologique sans équivalent dans le règne animal.

Sous la surface, invisibles à l’œil nu, les amphipodes orchestrent silencieusement une partie essentielle du fonctionnement océanique.

Leur diversité, leur résilience et leurs comportements souvent étranges en font des modèles d’étude privilégiés pour comprendre l’évolution, la physiologie extrême et les conséquences de la pollution anthropique. Ce sont des créatures d’ombre, au sens propre comme au figuré : invisibles, mais vitales ; étranges, mais indispensables.