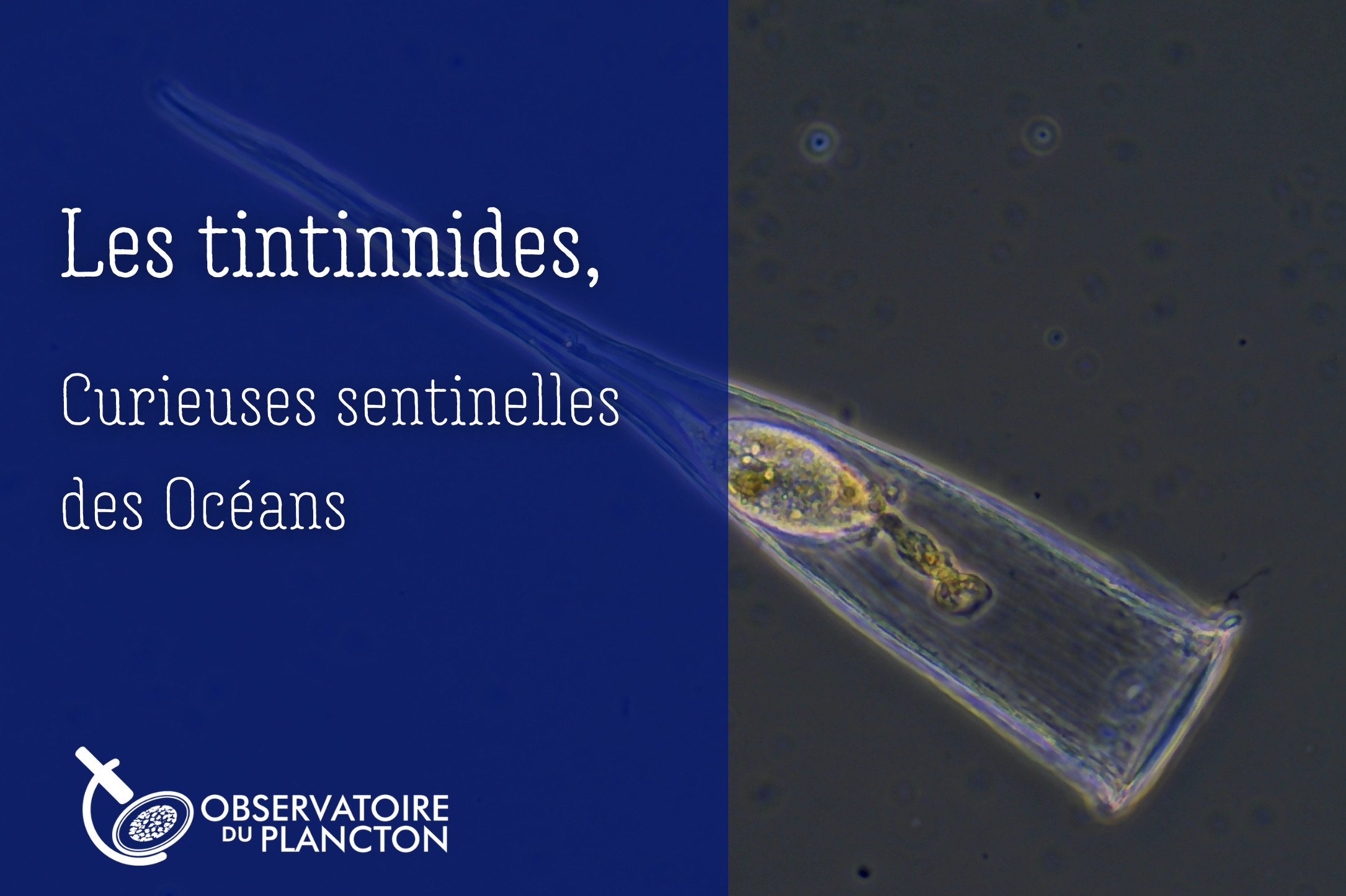

En observant une goutte d’eau marine au microscope, qui n’est jamais tombé sur ce petit cilié « caché » dans sa lorica, logette en forme de vase ou d’amphore ? Nageant dans tous les sens à la recherche de nourriture et à l’aide de ses nombreux cils, ce petit animal cache bien son jeu et son rôle au sein des différents écosystèmes aquatiques qu’il peuple. Allons à la découverte du tintinnide, maillon indissociable de nos milieux côtiers et d’ailleurs.

Comment le reconnaître ?

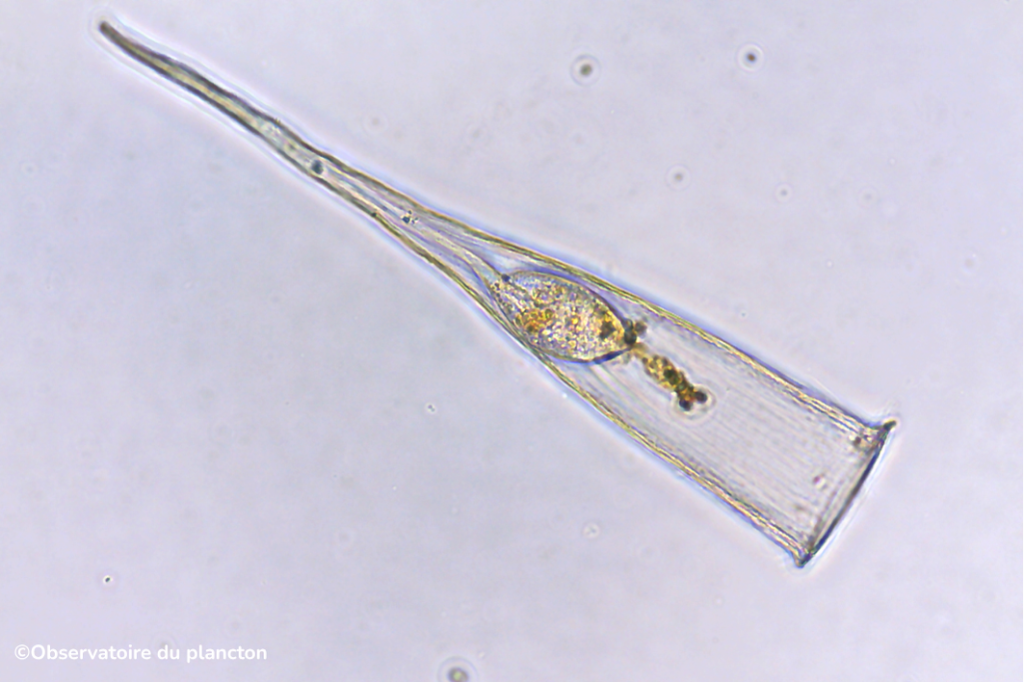

Comme de nombreux autres groupes nommés dans le plancton comme ailleurs, le taxon « tintinnide » renferme bien des espèces à travers le monde. D’une taille allant de 40 à 400µm environ, ces petits ciliés sont quasi exclusivement marins (pour plus de 1 200 espèces décrites, moins de 2% habiteraient les eaux douces). Du groupe des ciliés comme les rotifères, les vorticelles et les paramécies, les tintinnides se détachent des autres de par la présence d’une protection en forme de cloche, de coupe de champagne ou encore de d’amphore, appelée « lorica ». Ces coquilles, d’origine majoritairement minérale, sont un critère déterminant pour l’identification de l’espèce. Toutefois, comme dans tout taxon, il existerait des espèces dites « cryptiques » où seule l’identification pourrait se faire via un test ADN.

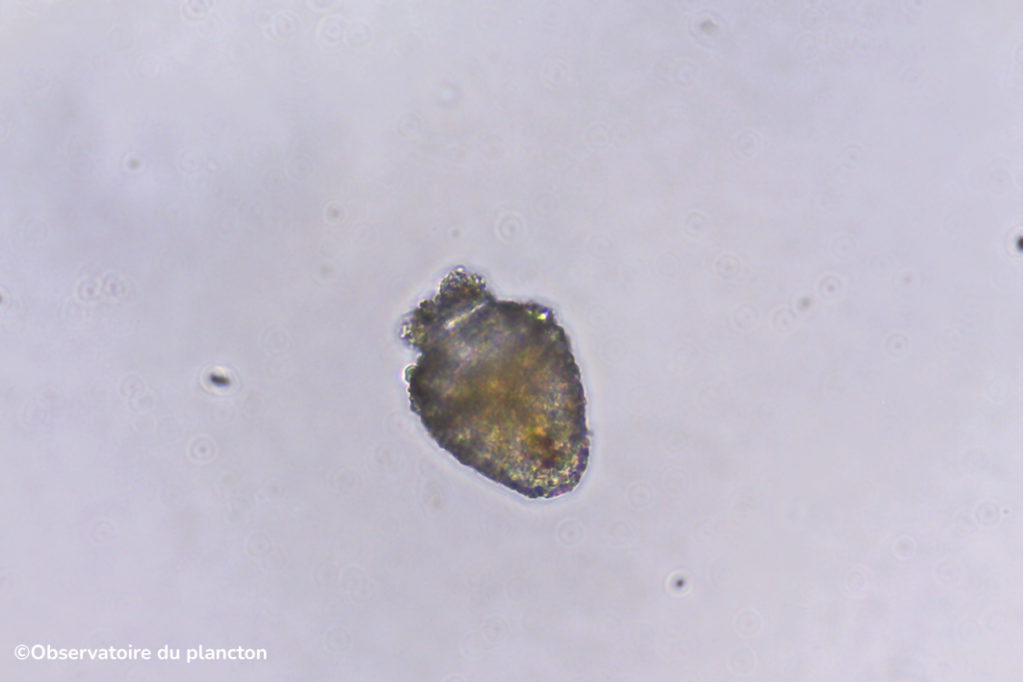

Certaines loricas sont lisses, parcourues de quelques anneaux, agglutinées de centaines de grains de différentes origines… Parfois à l’arrêt, on peut les observer se contracter lorsqu’un autre plancton les bouscule dans la goutte d’eau. C’est alors qu’il s’enfouit dans son abri transparent grâce à son pédoncule rétractable, seul partie de son corps véritablement accroché à la lorica. De rares fois, lors d’un incident lié à un mouvement brusque ou autre, il lui arrive de perdre sa coquille et se retrouve ainsi totalement à découvert et vulnérable face à ses prédateurs (un peu à la manière d’un Bernard l’ermite).

À quoi servent-ils ?

Comme tout organisme vivant, le tintinnide a sa place dans le réseau trophique de son milieu d’origine. Suivant l’espèce, ce petit cilié se nourrit de phytoplancton ou de matière organique tout en filtrant l’eau. Il se développe donc en adéquation avec la quantité de nourriture disponible et en parallèle, également avec la turbidité de l’eau (une eau remuée par une tempête peut amener les tintinnides à se développer pour consommer la matière en suspension). Il est également une proie abondante pour de nombreux animaux tels que certains copépodes ou des larves de poisson. Son abondance peut d’ailleurs varier d’une centaine à un millier d’individus… par litre d’eau. Plus encore, dans le sud de l’Océan Atlantique, les tintinnides sont encore plus nombreux, jusqu’à représenter 60 à 75% de la biomasse zooplanctonique et être 10 000 individus par litre d’eau ! De quoi bien filtrer l’eau et nourrir de nombreuses espèces aquatiques.

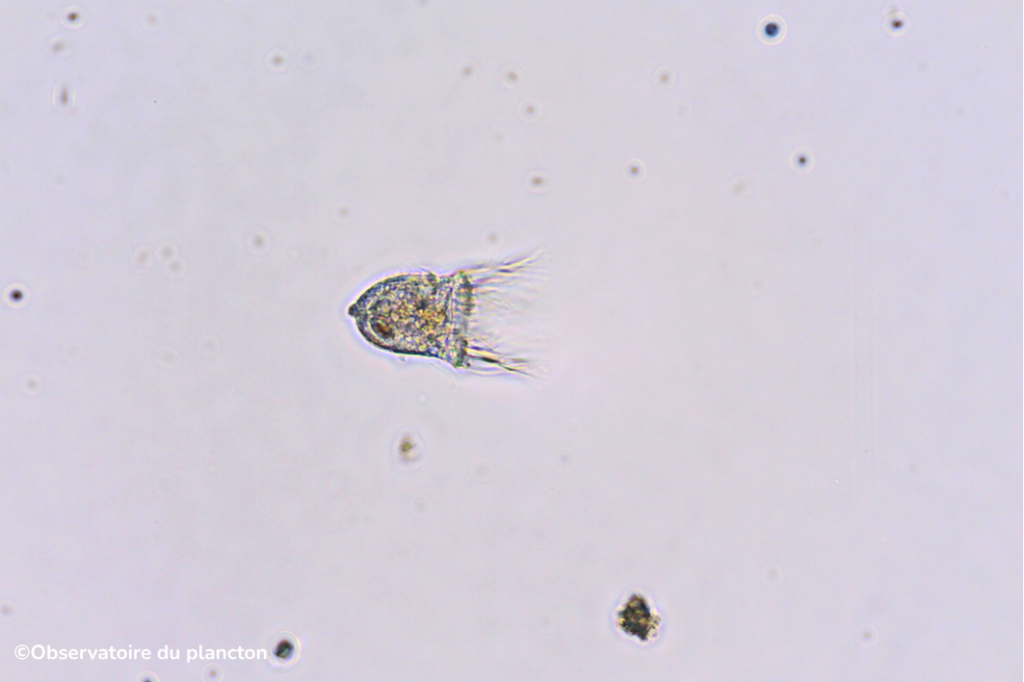

Quelques espèces de nos côtes

Lorsqu’on parle de planctons de « nos côtes », il faut vite relativiser car ces espèces s’étalent en fait sur le littoral de plusieurs pays. Ce que l’on trouverait sur les côtes atlantiques espagnoles peuvent également se trouver en Bretagne. Lorsqu’on donne un coup de filet depuis un port ou un bateau, on peut donc tomber sur différentes espèces de tintinnides aux loricas parfois très différentes les unes des autres :

Eutintinnus sp. :

Assez facilement reconnaissable, la lorica du genre eutintinnus est un cylindre ouvert des deux côtés. La lorica, qui comprend généralement la mesure prise de l’animal, n’excède pas les 200µm.

Favella sp. :

En forme de coupe de champagne, Favella est un genre commun de nos côtes et est peut-être même le plus grand des genres avec sa taille comprise entre 300 et 400µm.

Helicostemella sp. :

Plus allongé et fin que favella, ce genre se reconnaît grâce à ses sortes d’anneaux parcourant le bout de la lorica. Sa longueur est plutôt variable mais fait en moyenne 200µm.

Rhabdonella sp. :

Pour ce genre-là, on remarque de légères stries suivant la longueur de la lorica, ce qui est un bon critère d’identification. La lorica est fine et délicate avec une extrémité représentant la moitié de sa longueur qui est en moyenne de 300µm.

Stenosemella sp. :

Plus petit et plus rond, ce genre est très comparé à une amphore. La lorica est un arrangement de particules agglomérée qui mesure en moyenne 70µm.

Tintinnopsis sp. :

Plus précisément de l’espèce T.campanula, ce tintinnide convient parfaitement à la traduction de son nom latin qui signifie « cloche » (pensez au verbe tinter), sa lorica en a une forme très proche. Comme stenosemella, on voit assez facilement l’agglomérat de particules minérales qui la constitue. Elle mesure en moyenne 130µm.

Sa diversité ne s’arrête pas là évidemment, d’autres genres plus ou moins discernables peuplent nos eaux, parmi les formes de cloche, de verre, d’amphore ou autres. Bien que déterminables dans la plupart des cas grâce à leur lorica, les tintinnides et plus largement les ciliophora restent un taxon discuté dans la communauté scientifique et leur place dans le cladogramme est lui aussi parfois remis en cause. Cependant, rien n’enlève leur utilité dans les écosystèmes que nous côtoyons tous les jours.